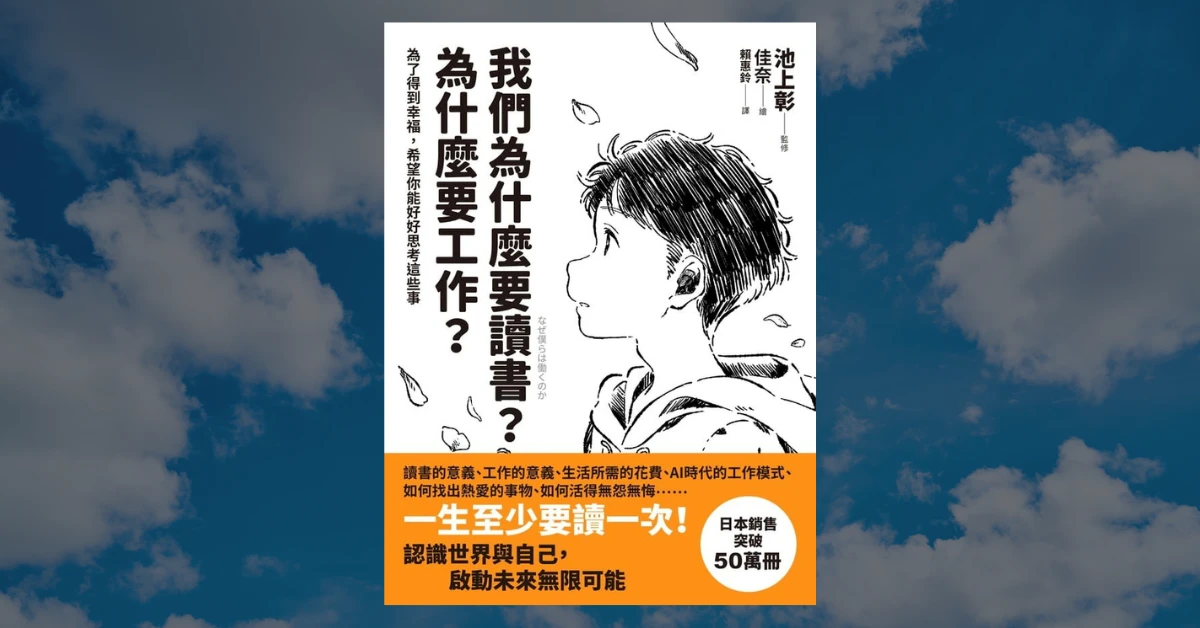

《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》在說什麼?

《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》這本書談的內容,其實都寫在書名裡了,非常直觀,就是揭曉兩個問題的答案,一個問題是「為什麼要讀書?」,另一個問題是「為什麼要工作?」。

老實說,讀完這本書後我並沒有從中學到任何東西,或任何啟發。因為這本書主要是寫給大學以下的小朋友讀的,以讓小朋友們認識這個世界運作的方式,算是補齊他們的世界觀吧。大人如我當然就覺得這本書的內容都是已知的,頂多起到提醒作用而已。

不過,《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》的內容確實是好的、是正面的,非常適合小孩閱讀。而且書中不全然都是文字,還有篇幅不小的漫畫,小孩肯定更容易從中吸收知識。

這本書的作者是一位日本作家,叫池上彰。他從 1994 年起,便扮演「兒童週刊新聞」的父親角色經過 11 年,在 2005 年以自由作家的身分展開各式活動。他用幽默、易於理解的方式描述世界的結構和困難事件,在電視上頗受歡迎。

接下來,我會融合書中的觀點,以及我的個人觀點,分享這本書的心得。一共會提到五個部分,「我們為什麼要讀書」、「我們為什麼要工作」、「如何取得工作與生活的平衡」、「想做的工作,會隨著時間不斷變動」和「你的工作會被 AI 取代嗎」。

1. 我們為什麼要讀書?

為什麼要讀書?為什麼要去學校學習?這本書給的答案,其實很標準,就是「為了打好將來出社會的基礎」。

這個答案,你也許聽了覺得不意外、沒什麼新意。但請別忘了,《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》這本書是寫給學生看的,而不是寫給我們這種已有相當歷練程度的社會人士。

作者給出該答案的理由是這樣的,他認為在學校學習的內容有相當大的部分都與「如何在社會上脫穎而出」有關。例如國文、數學、歷史和地理這些學科都和我們的生活息息相關,甚至能看到有人把在學校學到的知識及想法應用在工作上。

說真的,我認為作者這裡給的答案和理由太過理想化,我很不認同。在台灣,在學校學習到的,和職場需要的,其實差了十萬八千里。以我自己來說,我是台大化學碩士畢業的,我有很多同學都去台積電工作,但「化學系所學的內容」與「台積電的工作內容」八竿子打不著。類似的案例還有很多,就不細講了。

如果作者給的理由是「可以提升國民平均識字率、閱讀能力」的話,我還比較認同。因為有份 2024 年的調查發現,有三分之一的雇主表示,他們的基層員工平均不具備足夠的閱讀文字技能來勝任工作,而有高達 40% 的雇主坦言低識字能力在他們的公司相當普遍。換句話說,如果一位學生能在義務教育的過程中培養出優秀的閱讀能力,那麼他在職場將會有不錯的競爭力。

我們為什麼要讀書?為什麼要去學校學習?以我的觀點來看,我認為最終極的答案是「培養做困難之事的能力」。讀書嘛、學習嘛,這很需要耐心和毅力,你需要長時間坐在教室裡聽課,聽完課還要寫作業,寫完還要預習,預習完還要準備明天的考試。這一套流程,我聽了都累。但就是因為 12 年的義務教育都這麼「累」,所以才能磨練出耐心和毅力,以讓未來的自己有能力做困難之事。

以我自己為例,我幹了哪些困難之事?我自認目前幹過最困難的事是「從零開始自架網站」。2023 年,我花了整整兩個月的時間,每天除了睡覺之外,都在狂看老外 YT 架站教學影片,邊看邊做,過程處處碰壁,一堆專有名詞看不懂。但最後我還是成功架好了,你才有辦法看到眼前這篇文章。

第二困難的事是「經營 IG 社群」。我的 IG 社群叫「村長的閱讀基地」,一開始經營的時候完全沒人關注,但經過一整年的天天日更後,粉絲破萬人。要知道,日更超級累,每天都要瘋狂輸入和輸出,而且我還有正職工作要做。那陣子真的是把自己操到差點自律神經失調。

2. 我們為什麼要工作?

為什麼要工作?這本書給的答案是,「為了融入這個互助合作的社會」。

光這樣講你可能覺得抽象,比較具體的意思是,我們能順利地在現代社會中生活,從起床吃早餐到晚上睡覺,靠的是全世界人的努力換來的,所以當我們出社會後就輪到我們努力付出,以維持現代社會能順利運轉。

你想,你起床後就能吃到熱騰騰的豬肉滿福堡是誰的功勞?第一個功勞,麥當勞店員;第二個功勞,養豬農;第三個功勞,宰豬工廠;第四個功勞,製作漢堡麵包的生產線;第五個功勞,菜農。再仔細追究的話,還能有第六個、第七個、第好幾個功勞。一顆不起眼的豬肉滿福堡,沒想到竟然是這麼多人在社會上合作的結晶。

當然,作者的答案,只代表他的觀點。我們能多參考其他人的答案,比如 1952 年的諾貝爾和平獎得主 Albert Schweitzer,他認為工作是為了快樂和滿足,他曾說過:「幸福就是在工作中找到快樂。」再比如古希臘哲學家亞里士多德,他認為工作是為了生存和滿足基本需求,他曾說過:「工作是人類謀生的必要條件。」最後講一個較激進的例子,蘋果公司創辦人 Steve Jobs,他認為工作是為了追求財富和成功,他曾說過:「如果你不為自己的夢想工作,終究會為別人的夢想工作。」

整理一下,以上提到四種為什麼要工作的觀點如下:為了融入這個互助的社會、為了快樂和滿足、為了生存和滿足基本需求、為了追求財富和成功。

這四種之中,我最認同最後一種,追求財富和成功,而這也是驅動我積極工作(經營網站、寫電子報、打造知識商品)的最根本原因。是的,我想成為一位成功的知識創作者,當然,我也追求財富,因為財富的威力很強大。經濟學家亞當.史密斯說過:「在現代社會,金錢的威力是非常強的,沒有錢什麼都做不了。雖然錢買不到幸福,但它可以減輕不幸所帶來的痛苦。」法國哲學家兼諾貝爾獎得主阿爾貝.卡繆說過:「沒有錢也能變得幸福的想法是一種精神上的虛榮。」《富比士》創辦人伯蒂.富比士曾向他的兒子說過:「在一百個問題中,有 99 個的答案都是錢。」

所以,對我來說,工作不為別的,就只是為了追名追利。

再回頭看一次《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》的答案:工作是為了融入這個互助合作的社會。這個答案雖然及格,但我認為過於理想化、過於有大愛,這只是說給小孩聽的漂亮話。我們是成年人,是自私自利的,我們才不在乎社會合作不合作,我們真正在乎的,是自己有沒有得到成功和財富。

3. 如何取得工作與生活的平衡?

如何取得工作與生活的平衡?如何同時兩邊都顧及到?這本書給的答案是,「配合自己的價值觀」。

意思是說,如果你是個工作狂,那麼你根本不需要管什麼工作生活平衡,你這麼愛工作那瘋狂工作就對了;如果你熱愛生活,喜歡到處旅遊、到處玩,那麼你就把工作時間壓到最低,下班時間到直接走人、拒絕加班、假請好請滿,然後用力生活哈哈。

以上說的是兩邊極端,當然,書裡也提到,如果你有家庭、有小孩,以上兩種都不是辦法,你是真的要好好思考如何平衡工作和生活。你需要繳房貸、繳水電費、買奶粉尿布,你很需要現金流,所以絕對不能把工作時間壓到最低。與此同時,你還要與家人維繫感情、假日帶家人出去玩、陪伴小孩成長,所以你鐵定也很需要生活。總結來說,如果你是一個有家庭的人,那麼在工作與生活的兩端天秤上,你必須更仔細地做出取捨。

這次我很認同作者給的答案,價值觀,它真的就是幫助你取得平衡的一種指標,也是最實用的一種指標。那麼我的價值觀是什麼?因為我是黃金單身漢,我自認為現階段的價值觀是,90% 工作、10% 生活。

剛剛提到,我工作的目的是追求成功與財富,所以我勢必要把工作的比重拉高一點、努力一點,但也不是 100% 全梭給工作。因為我想要擁有對工作說不的權利,讓我可以在心情賭爛的時刻(洩憤),或是心情極好的時刻(慶祝)遠離工作。簡單講,就是當我不想工作的時候,我就不工作,沒人管的住我(一人公司,還真的沒人管我)。這就像德國哲學家康德說的:「真正的自由不是你想做什麼就做什麼,而是不想做什麼就不做什麼。」因為我是黃金單身漢,說過的多自由,就有多自由哈。

你問我,如果未來我有家庭的話怎麼辦?工作與生活的比重要再重新分配嗎?老實講,我認為自己不會有家庭,因為我對談戀愛沒什麼興趣,再加上我極度討厭小孩,再再加上我超級喜歡一個人過日子。所以,我的價值觀應該會恆定鎖在 90% 工作、10% 生活吧,這是屬於我的平衡。

再者,我認為獨來獨往的人(例如我)才有辦法守住工作與生活的平衡,若出現第二個、第三個人,那平衡鐵定會被破壞。要知道,能守住平衡的一大因素就是規律過日子,而獨來獨往的人可以很輕易地做到。因為沒人會干擾你的步調、計畫、作息,所以你會過的極度有規律。但如果冒出複數個人跟你一同生活的話,很抱歉,你的步調肯定會大受干擾。例如對方午餐想吃的和你想吃的不一樣,那麼就要花時間做妥協,這就是一種干擾。

所以,這世界上只有孤獨者能夠取得工作與生活的平衡。

4. 想做的工作,會隨著時間不斷變動

因為《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》是寫給小朋友看的,作者想跟小朋友說,雖然你此時心中有個嚮往的工作,但隨著你長大成人,這個嚮往的工作可能會不斷變動。也就是說,國小的時候你可能希望當個太空人,國中的時候希望未來能當警察,高中時覺得自己應該要當一位廚師。作者對小朋友說,這是很正常的現象,「嚮往的工作變動了」並不是壞事,千萬不要覺得是自己的缺陷。

是的,我認為想做的工作,確實會隨著時間不斷變動。例如我幼兒時期看了《鐵達尼號》電影,我覺得掌舵很帥,所以立志未來要當個船長;國小時期,又因為看了《侏羅紀公園》電影,所以把未來志向改成考古學家;念化學系碩士的時候,覺得科研工作很有趣,又把志向改成化學家;碩士畢業,出社會後,沒錯,志向又改了,改成了知識創作者(現在還是)。

你看,這 25 年來,我心中嚮往的工作一直在變化,還變化了 3 次哈,而我也認為這是再正常不過的現象。不過現在的我,應該只會朝著知識創作者這方向前進,不會再變動了,這是萬般思考下做出的決定。

從小到大,嚮往的工作一直在變化這件事很正常的原因,我認為是小時候沒想太多。小時候的我們頭腦單純、思考簡單啊,沒那麼多的權衡利弊,只要看過一部電影、一場表演、一本書,或認識一位新朋友,就足以產生新嚮往工作的念頭。小時候只會看表面嘛,哪個工作光鮮亮麗、夠酷炫,那麼小朋友就都會選擇那項工作。有個調查的發現很有趣,它調查了現代小朋友未來最想做什麼職業,結果一面倒都是 Youtuber 哈哈。我們未來再看看這些人是不是能堅持夢想。

一個人差不多 25-30 歲這個階段,前額葉皮質也差不多發育成熟了,所以思考也成熟了,懂得權衡利弊了,他會考慮自身條件,並在腦中試算自己適合什麼樣的職業。以 25 歲的我來說,船長、考古學家、化學家,這些都不再是心目中的選項了,因為不是無法達成就是現已對它沒有熱情。但是,知識創作者這個選項,是我能力做的到的,且對它還懷抱著熱情的。所以我認定它就是我未來的職業,也是我目前正在實踐中的職業。

那麼,在更遠的未來,我嚮往的職業還會變更嗎?這題我就不確定了,因為時代實在是進步太快,不確定未來還會發展出什麼樣的職位和工作型態。也許未來會出現一個比知識創作者更好玩、更能賺到錢的職業,那麼我就有可能會變更嚮往的職業,但我覺得機率很低啦。

5. 你的工作會被 AI 取代嗎?

《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》提到了一份日本的研究報告,報告指出目前日本所有工作中,那些一個口令、一個動作的職業,或稱工作過程不需要思考的職業,最有可能被 AI 取代,例如電車司機、會計人員、水電瓦斯抄錶人員和包裝作業員等等。這些職業因為不用動腦,所以可以被人工智慧代勞。

當然,這本書同時也提出了未來較不會被 AI 取代的職業,這些職業因為需要動腦或需要複雜且精細的操作,所以只能由人類代勞,無法自動化。職業例如精神科醫生、職能治療師、語言教育師、企業顧問、造型師,以及藝術家。

就我的觀點來看,在台灣,我認為目前所有人的工作在未來都不會被取代,或說不會在我們這一代被取代。原因很簡單,因為台灣大部分的企業都還在「狀況外」,也就是它們並不知道或不認為 AI 可以提升工作效率。一個更具像化的說明是這樣的,如果你問那些企業的掌權者 AI 能夠做什麼,大部分人應該只能回答:「生成吉卜力風格的圖片。」當這些人對 AI 還抱持著沒這麼先進的認知,那麼你就不需要擔心自己的工作被 AI 取代。就一句老實話,AI 在台灣的普遍率其實相當低。

還有一個原因我認為我們的工作不會被 AI 取代,那就是 AI 還不夠聰明,AI 無法在當下做出良好的判斷。沒辦法做出良好判斷,是因為 AI 都是透過被餵食過往的資料在訓練的,所以它有「歧視」的特性。

舉個不太恰當的例子。美國的統計資料表明黑人的犯罪率更高,那麼當 AI 在判斷嫌疑犯犯罪的可能性的時候,黑人一定吃虧。但如果換成是人類警員在做這件事,他肯定能從現場的蛛絲馬跡做出更好的判斷,不會總是冤枉黑人;如果一個男人站在廚房裡,那麼 AI 有很高的機率會把他識別成女人,因為對大數據來說,女人站在廚房裡的可能性更大;2016 年有一輛特斯拉在自動駕駛的情況下,誤把前方的白色卡車判定成天上的白雲,因此發生車禍,釀成死亡。

以上就是 AI 的「歧視」特性,也是 AI 目前的侷限性,要突破的話,很難,因為要餵食超級大量的資料,這數量已經大到不切實際了。所以,別再擔心自己的工作會被取代了,你仍然很有價值的。工作被取代的那天來臨之前,我們還有一段很長遠的路需要走。

但這也不代表我們可以直接擺爛、不思進取。我們最好還是把自己的工作變得無法被自動化,例如作家可以在它的文章中多寫一些個人觀點,這是機器無法做到的事情。

寫在最後

《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》的內容其實很不錯,很適合給小孩子閱讀,當然,大人也挺適合的,因為可以把書中的內容教給小孩。但是!這本書帶給我的閱讀體驗相當糟糕! 我是買電子書版本,當我用 Kobo 閱讀器閱讀時,它的字是極小的,且無法更改字型大小,只能藉由放大縮小螢幕來讓字變大,這讓我讀的相當痛苦。讀到後來不得已,我才改成在電腦上閱讀。

我對這本書的真實心得就是:「它真的就是寫給小朋友看的,作者給的答案都很標準、很理想,沒有任何令人感到驚奇的部分,就是我們大人都知道的事情,你讀了甚至會覺得是陳腔濫調的那種。但是,答案就真的是那樣,對小朋友來說,那真的就是最好的答案,也是他們應該要知道的答案。」

其實我在讀這本書前,是完全不知道它的客群是小朋友,當然也就不知道書裡內容有大量漫畫,我以為就是一本成人取向的書。真正閱讀時才發現,臉熱熱的,我被打臉了,內容跟我想的完全不一樣,也太兒童取向 XD 如果你想讀這類型書,但是成人取向一點的話,我推薦你閱讀樊登的《工作的本質》,這本書也有個篇幅在談為什麼要工作。

(延伸閱讀:《工作的本質》心得筆記|從社會新鮮人到創業者該有的 4 大思維)

還有一點要注意的是,這本書書名雖然叫《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》,但整本書幾乎都在談工作的部分,讀書的部分只談了一頁。如果你想要知道有關「為什麼要讀書」的較豐富資訊的話,這本書會讓你很失望。其實我想讀這本書的一大原因,就是想知道「為什麼要讀書」的資訊,我期待從中得到多元的解釋,結果作者就只用一頁輕輕帶過了,哭啊。

最後,如果你家裡有大學以下的孩子,那麼我很推薦你給他讀《我們為什麼要讀書?為什麼要工作?》;或是你自己買來讀,然後把書中內容說給他聽。然後,最重要的一點,請不要買電子書版本,一定要買紙本書版本!!!這樣才能獲得較好的閱讀體驗。